峰顶浮图第几重,四天尘界尽虚空;县居岛屿萦回处,海在烟霞叆叇中。

浴水垂盘晒谷日,轰雷鼙鼓怒涛风;蓬莱咫尺兰干底,平步长桥跨玉虹。

读着宋代诗人李思衍《隆山塔院》这首诗时,我们可以体会700多年前隆山寺周边的秀丽风景。

当我们走在隆山寺石板路上,可能会一不留神就踏进当年诗人所描写的情景中,只是物换星移,“峰顶浮图”(代指隆山塔)依旧,可“四天尘界”(代指隆山寺)已移建至半山腰。

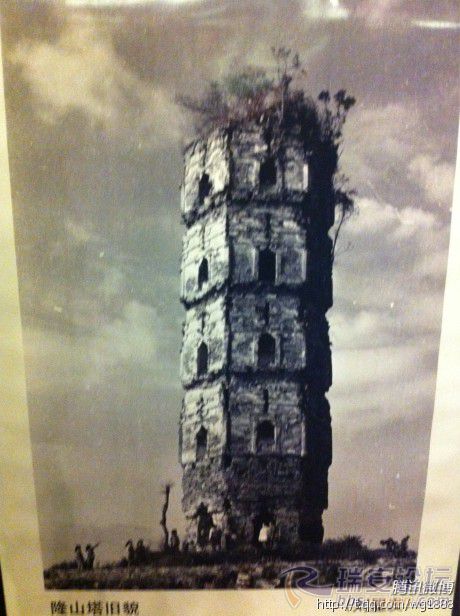

修缮前的隆山塔

新隆山塔

寺因山得名

山有寺闻名

初夏的清晨捎带着缕缕雾霭的阳光,透过茂密树林投下片片光斑。在一个迂回曲折处,就是始建于北宋的寺院——隆山寺。李思衍所写的《隆山塔院》就是隆山寺前身。

在隆山寺大雄宝殿的一片香烟缭绕之中,可见到这样一幅对联:自开宝而创法乳长流教演天台静修为泰斗,依文峰而筑骚人雅集缘交玉海诒让乃宗师。据隆山寺住持、市佛教协会会长释了证法师介绍,这幅对联是纪念儒学大师孙诒让与佛教天台宗静修法师的。

清末,隆山寺是佛教名宿晓柔法师的驻锡道场,民初为天台泰斗静修法师修学处所。静修少年出家,驻锡隆山禅寺,撰著《教观纲宗科释》,太虚大师誉他是当代天台宗泰斗。谛公之皈依弟子有袁世凯、黎元洪、王一亭等十万余人,是传承天台教观三十四世祖师。

除李思衍《隆山塔院》外,还有多首描写隆山寺美景的诗文。明代诗人胡褒的《裕庵存稿》所记载:不须更觅蓬莱境,此地行观即是仙。描写的就是当时隆山寺的景致。

胡褒的诗大意为,到了隆山寺就是仙境了,不必再去寻觅其它胜地。诗词虽有夸张,但表达了当时诗人惊羡美丽景色的心情。正如陈正焕所说,寺因山得名,山有寺闻名。

隆山寺周围处处是茂密树林,树丛春季的新叶红花如云,夏季树荫华盖、清凉宜人,秋季桂花浓香,隆山寺周边可谓是移步成景。

千年古刹再现新韵

以前的隆山寺建于塔边,座南朝北,面对着老城区和万松山方向。

据《瑞安民国县志》记载,隆山塔院建于北宋开宝八年(975),隆山塔建于北宋大观元年(1107),塔比寺院迟建整整132年。“寺院和塔建造的规律,一般是先有寺后才有塔,隆山寺和隆山塔的建造也是如此”。

“宋朝寺院命名,一般以‘院’命名,比如周湖村宋代的‘观音院’,明清时改名‘观音寺’,隆山塔院也一样,后发展为隆山寺。”释了证法师向记者讲述了隆山寺历史,“自北宋初建后,曾经多次毁坏。明嘉靖三十七年(1558)隆山寺毁于倭寇入侵,那次是破坏最严重的。”

在沈克成先生所著的《温州历史年表》中,记有这样一个史实,即明嘉靖三十七年(1558),温州、瑞安一带抗倭战事频繁,“倭儿贼”(民间对倭寇的蔑称)所到之处,皆为焦土,烧杀抢掠,无恶不作,造成人员死伤、财物损失、房屋被焚等,老百姓惨遭屠戮,流离失所。连古代温州惟一奉旨敕建的书院——瑶溪贞义书院也未能幸免。同年,隆山寺也惨遭此劫,最终毁于兵火战乱之中。

在明嘉靖后200年左右的时间里,隆山寺历史记载一片空白,直到清乾隆间(1736-1795)开始重建,民国十四年(1925)又经修箿,当时的寺院规模有五间二进院及旁舍20余间。

玉海文化研究会会员项永森老人今年89岁。据他回忆,青少年时期,他常到隆山寺游玩,隆山寺的大铜钟挂在大雄宝殿内左侧,每逢早晚,寺院内大铜钟撞击声宏亮,连远至莘塍九里,飞云江南岸等地均能听到钟声。那时,钟声还曾是瑞安城区百姓作息讯号,到上世纪1950年代,大铜钟在“文革”期间被毁。

1994年,释了证法师眼见曾经的高僧道场面目全非,不禁感慨万千,发愿修复。经政府部门和民众鼎力相助,重新选址于隆山山腰,寺院以隆山塔与飞云江南岸胜菜池山主峰,构成中轴直线,倾山势龙脉逐幢升高,兴建山门天王殿、大雄宝殿、圆通殿等主体建筑,依山伴水,坐北朝南,左右建造钟鼓楼、地藏殿、伽蓝殿、僧寮、斋堂、客堂、方丈楼,均仿造古建筑。前坚九龙石碑,后造藏经宝阁,占地面积约6000平方米。

如今,隆山寺晨钟暮鼓,般若声喧,僧侣若流,香客如云,700多年前的古刹重现新韵。

站在隆山寺山门前远眺,海天沧溟空阔,飞云江江岸风光一览无余,令人心旷神怡。声声的江潮声和着梵音,激荡着清高的空门气息。

除隆山庙会、武术表演、隆山寺、杨府庙、隆山宫等外,隆山上还有许多自然景观和人文景观,如隆山东麓的玉泉洞,山南的新井、月井,山脚的阿翁井、阿婆井(又称百步井)等。 |